Los principales eventos deportivos del siglo XX han aparejado un avance militar y represivo sobre la población civil en las ciudades que los alojan, pero han sido también un espacio de denuncia sobre las problemáticas sociales que los gobiernos buscan ocultar del ojo del público.

Texto y fotos: Eliana Gilet

29 septiembre 2025 0

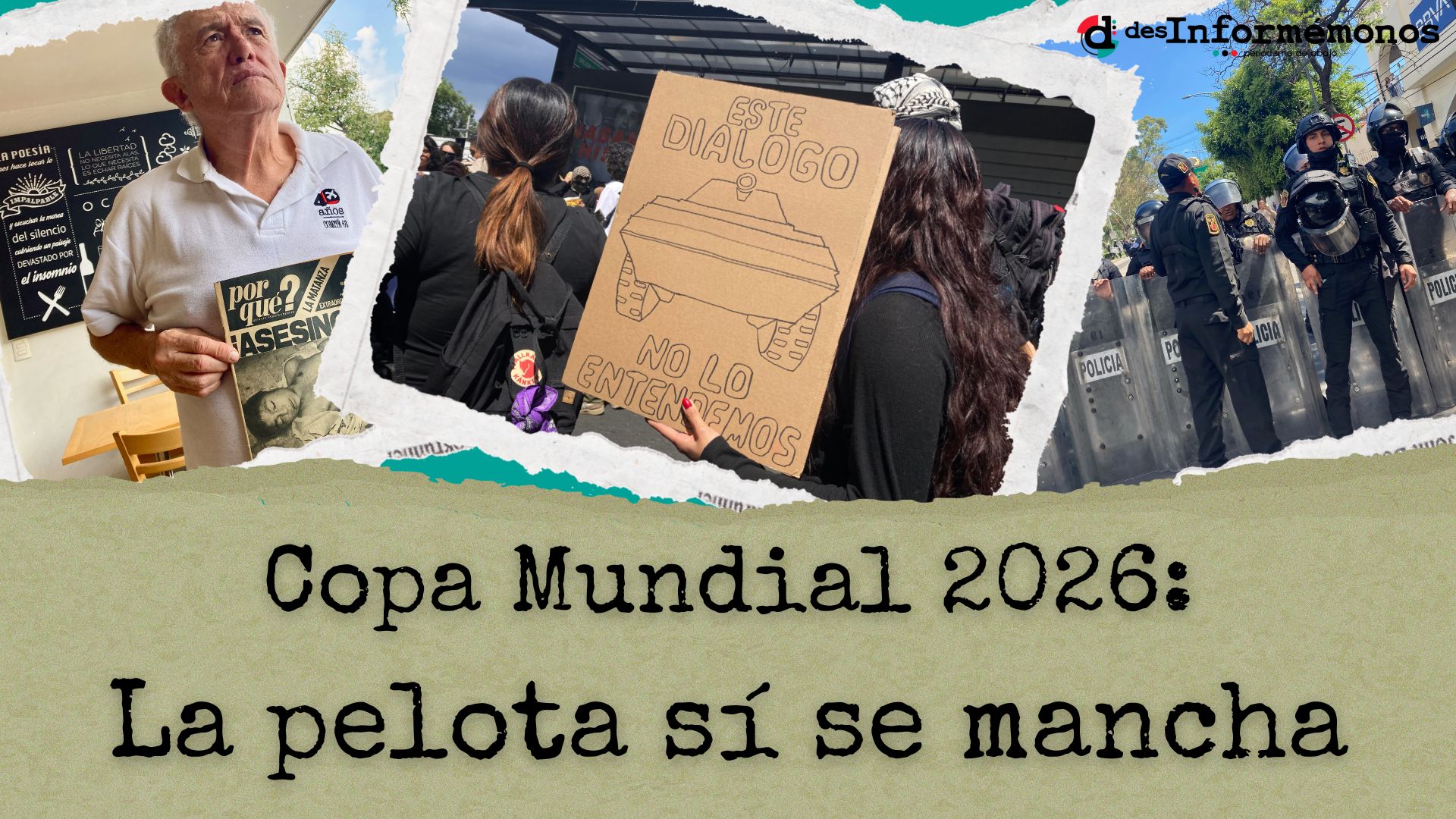

“El uso de la Copa del Mundo para denunciar el genocidio en Palestina tiene que ver con disputar espacios en estas justas deportivas, en las que todo el mundo tiene puesta la mirada”, explicó David Barrios Rodríguez, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y docente del colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras, en entrevista con Desinformémonos para este reportaje.

A menos de un año del inicio del Mundial 2026 —que tendrá 13 partidos en México— las protestas en favor de Palestina han sido albo del protocolo de contención de manifestaciones anunciado en julio de este año por la jefa de gobierno, Clara Brugada, sistemáticamente encapsuladas por filas de policías durante todo su recorrido.

Esta forma represiva, bautizada con el anglicismo Kettling, ya fue vinculada a los requerimientos de la FIFA en el Mundial de Brasil de 2014 y fue desplegada contra las protestas durante la final de ese evento, que se desarrollaron en un barrio periférico y lejano al estadio dónde se jugó el partido.

Barrios puntualizó que este método tiene múltiples antecedentes en México: ha sido usado contra el bloque negro en las manifestaciones del 2 de octubre en Ciudad de México; también en episodios como la toma de protesta de Enrique Peña Nieto en diciembre de 2012, y en Atenco. “Es un tipo de expresión represiva parecida a una operación militar, que requiere policías de reacción inmediata que no son preventivos, tienen otro armamento y están entrenados en otros países, con acuerdos de colaboración con policías extranjeras”, afirmó en entrevista.

En su análisis, el Mundial 2026 debe verse a la luz del proceso de militarización iniciado en 2006 con el pretexto de combatir el narcotráfico. “Esta posibilidad de visibilizar una serie de problemáticas y al mismo tiempo pelear contra la anestesia social debe leerse al cumplirse 20 años de la guerra contra el narco y del cambio tan profundo que ha significado en la sociedad mexicana”, explicó.

La clave para comprenderlo, dijo, está en el “movimiento de víctimas amplio y heterogéneo, que se moviliza el 10 de mayo (Marcha de la Dignidad Nacional, de madres buscando sus hijas, hijos, verdad y justicia) y el 30 de agosto (Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada) o por casos paradigmáticos como Ayotzinapa. Este movimiento va a seguir movilizándose porque es el momento de hacer visible esta crisis. Ahí se va a dar la mayor tensión del Mundial 2026”, explicó.

CIUDADES MERCANCÍA

Barrios se acercó a esta perspectiva a partir del trabajo de campo que realizó en 2016, cuando viajó a Brasil a propósito de los Juegos Olímpicos. Llegó apenas dos semanas después del golpe de estado a Dilma Roussef y explicó que, gracias a la posibilidad de interactuar con el Comité popular contra la copa y las olimpíadas de Río de Janeiro, “entendí que se trataba de un ciclo de diez años de eventos, debido a la articulación de luchas que se dio en el Comité”.

Ese proceso de organización de los de abajo juntó a gente de sectores populares de Brasil que sumaron al abanico de críticas locales la reivindicación de la importancia de las vidas negras —en sintonía con el movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos— y articularon una campaña bautizada “Olimpíadas de la exclusión”: “Fue una forma de nombrar todo lo que estaba ocurriendo en las ciudades en cuanto a la desigualdad, la militarización, las expulsiones arbitrarias y los desalojos. No le llamaron gentrificación sino ‘expulsión blanca’ al fenómeno por el cual blancos y extranjeros estaban ocupando determinadas zonas de la ciudad e incrementando los precios”, recordó.

También fue evidente que existe un vínculo entre los movimientos globales que sufren los efectos de estos eventos, y en Brasil se recabaron experiencias parecidas de desplazamiento y extranjerización del territorio en los Mundiales de Sudáfrica 2010 y en Japón 2002. El experto explicó que hay experiencias similares desde las Olimpíadas de Barcelona 1992, donde se evidenció que “los eventos que se presentan como una fiesta acarrean endeudamiento público, así como un aumento de la presencia policiaca y militar, donde la vigilancia está enmarcada en un modelo económico que consolida el neoliberalismo y la conversión de la ciudad en mercancía”, sostuvo.

“Con gente de distintas partes planteamos que la militarización es una de las principales formas de intervención en nuestras sociedades, y es el elemento que apuntala llevar a cabo todas los procesos de despojo, para convertir a la ciudad en mercancía y avalar la violencia policial”, explicó.

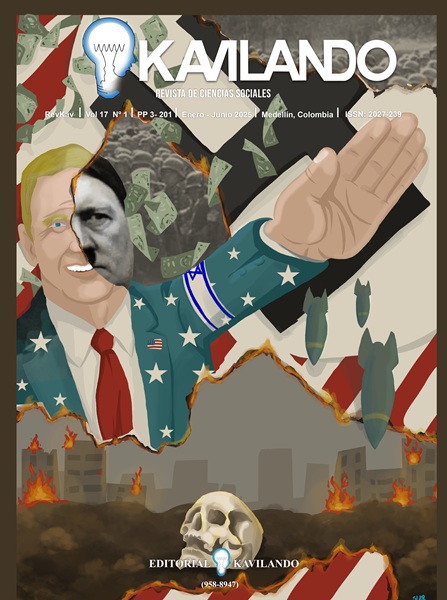

Sin embargo, las competencias deportivas globales han abierto espacios de resistencia creativa durante todo el siglo XX. Prueba de ello fue la convocatoria a una “Olimpíada popular” que la Barcelona republicana hizo en 1936, en rechazo a la realización de los Juegos Olímpicos de Berlín (liderados por Hitler), que no llegó a realizarse porque un día antes de su inicio ocurrió el levantamiento militar de Franco que desembocó en la Guerra Civil Española. Cuarenta años después, el uso de los carteles propagandísticos del Mundial Argentina 78 para denunciar la desaparición de cientos de militantes políticos y sociales intentó contrarrestar el discurso de la Junta Militar, que usó el evento como una forma de “limpiar” su imagen ante los crímenes de lesa humanidad que estaba cometiendo, con el eslogan “Los argentinos somos derechos y humanos”.

Aunque el investigador reconoce que en 1968 el modelo económico vigente previo al neoliberalismo privatizador volvió accesibles las instalaciones olímpicas a las clases medias una vez terminado el evento deportivo, el elemento militar fue clave en la conducción de la represión contra el movimiento estudiantil. “La represión del 68 es significativa en este análisis si pensamos lo que sucedió en Río de Janeiro cinco décadas más tarde, con la introducción de las operaciones militares (en los barrios populares de Río) que fueron la punta de lanza para la instalación de unidades de policía pacificadora”, analizó.

UNA HISTORIA VIVA

Ana Ignacia Rodríguez Márquez es, a sus 81 años, la última de las mujeres presas políticas del movimiento del 68. Menuda y de corto cabello blanco, camina despacio pero permanece atenta a los detalles que la definen. Siempre que sale a una actividad pública, cuelga en su cuello un medallón con la paloma que representó al movimiento, labrada en un dije de plata que ella misma mandó hacer y que obsequia a quienes cree que lo merecen. Junto a la paloma del 68 cuelga otro, con el retrato de Ernesto “Che” Guevara.

El medallón ilustra también la tapa de su libro “Cartas de libertad”, que retoma la correspondencia que mantuvo con los compañeros del movimiento durante los dos años que pasó detenida en la antigua cárcel de Santa Martha Acatitla, tras ser secuestrada en enero de 1969. El libro fue compilado por Citlali Esparza González y editado por Quinto sol, y retoma la memoria de las mujeres presas durante el tiempo compartido en prisión junto a Roberta Avendaño Martínez, Tita, entonces integrante del Consejo Nacional de Huelga, fallecida en 1999. El trabajo deja constancia de un pequeño gran acto revulsivo: la construcción de un diario y un álbum en la prisión, que fueron armando primero a partir de fotos del Che y luego por otras de ellas mismas, tomadas con una pequeña cámara que entró de contrabando a la cárcel.

Nacha contó en diálogo con Desinformémonos que muchas de las cosas que guardó de esa época histórica, resistiendo en la cárcel como las únicas dos mujeres estudiantes presas del 68 (las otras dos ya habían dejado de ser estudiantes), fueron donadas al espacio de memoria que se instaló en el plantel Casa Libertad, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), donde antes estaba la cárcel.

“Fue mera casualidad que yo conociera a las Madres de Plaza de Mayo, pero para mí fue un triunfazo”, recordó platicando sobre cómo se originó la idea de un espacio de memoria dedicado a las presas políticas del 68. Nacha había viajado a Argentina con su hija y por medio de Verónica Torras, encargada de la Red de Sitios de Memoria Latinoamericana y del Caribe, tuvo contacto con las luchadoras contra la desaparición forzada: “tuve oportunidad de ir hace algunos años con las Madres y por ellas me interesé tanto en los sitios de memoria, porque aquí no había nada como lo que ellas trabajaron”, sostuvo.

Para Nacha, el Memorial instalado en Circular de Morelia, en la colonia Roma de la Ciudad de México (ubicado en la antigua sede la Dirección Federal de Seguridad, debido a la existencia de un centro clandestino de detención en su sótano), “no puede ser un sitio de memoria”, porque “es un lugar dónde siguen trabajando las autoridades de Gobernación”.

En cambio, Nacha cortó el listón del espacio de memoria de la antigua cárcel de mujeres en marzo de 2024, donde la “celda” dedicada a recordar la represión y la lucha de las presas del 68 convive con otros cuatro espacios dedicados a mujeres detenidas allí, así como al barrio que evitó que el edificio abandonado retornara a su vocación de cárcel. “Doné los dos óleos que me hicieron los compañeros presos en Lecumberri y también un póster que Tita tenía en la celda, por medio del archivo de Camena (el Centro Académico de la Memoria de Nuestra América, que gestiona la UACM)”.

Aunque nada de eso es suficiente, dijo, mientras los crímenes de lesa humanidad cometidos contra el movimiento permanezcan en la impunidad. “Nunca habíamos vivido algo así, y menos en vísperas de las Olimpíadas”, recordó Nacha. Ella estaba con Tita en la movilización del 2 de octubre, cuando comenzaron a ver a la gente caer y corrieron hacia las ruinas —que no estaban valladas como ahora— aventaron la pancarta que cargaban y escaparon de la plaza. “Todo el mundo decía que nosotros queríamos que no se hicieran las Olimpíadas, y eso es mentira. Nunca, en ningún lugar, vas a ver un cartel que diga ‘olimpíadas no, revolución sí’”.

Al preguntarle si cree que la represión fue una forma de apaciguar por la fuerza al movimiento antes del evento deportivo, Nacha respondió lo contrario: “La represión fue cabrona. Al matar gente inocente, niños, ancianos, a todo el que se movía, hicieron visible al movimiento en el mundo entero. Se dice que el 68 se hizo conocido por la represión y por la sangre que corrió, se volvió el episodio más cruento”, analizó.

DESPUÉS DEL 2 DE OCTUBRE

Aunque el movimiento tuvo como emblema la intervención con una bayoneta de la “paloma de la paz” que representaba a los Juegos Olímpicos, la mayoría de la gráfica del 68 que se conoce gracias al archivo de Arnulfo Arenas prueba lo que Nacha dijo: las pancartas y afiches que caracterizaron al movimiento (y que demuestran su vigencia apareciendo en movilizaciones actuales) no mencionaron a los Juegos Olímpicos hasta después de la represión del 2 de octubre. Las críticas estaban ampliamente dirigidas contra la militarización del país, utilizada para combatir al movimiento estudiantil que para entonces ya había soportado feroces episodios, como el bazucazo del ejército contra la puerta barroca de la Preparatoria 1, en el Centro Histórico el 29 de julio de 1968, y la intervención armada en la Universidad Nacional desde el día 18 de ese mes. Esos episodios redoblaron el reclamo popular por la extinción del cuerpo de granaderos, uno de los seis puntos del pliego petitorio del movimiento.

David Roura tenía 14 años entonces. No estuvo en la plaza el 2 de octubre, pero sí recuerda cómo a la mañana siguiente los militares desviaron los trolebuses que debían transitar por la avenida que hoy es el Eje Central, buscando controlar que nadie más viera el caos en que habían convertido Tlatelolco. “Hasta que comenzó el movimiento, yo era un lector ávido del diario Excelsior que llegaba a mi casa cada mañana, como buen seguidor de los deportes, pero para cuando llegaron los Juegos Olímpicos, yo decía: ´ojalá que los mexicanos no saquen ninguna medalla, ¿por qué les van a aplaudir?´ El movimiento había cambiado totalmente mi forma de ver y me fui al otro extremo, como un péndulo. Entendí que las medallas iban a ser usadas como propaganda”, analizó.

Roura recordó en entrevista con Desinformémonos cómo, apenas diez días después del crimen en Tlatelolco, las autoridades federales llenaron de burócratas el lanzamiento de los Juegos en las instalaciones de Ciudad Universitaria, totalmente cercada de soldados “que no estaban de verde” — recordó— con el propósito de evitar una rechifla generalizada. Aunque la represión del 2 de octubre desarticuló al movimiento deteniendo a sus figuras, y la existencia de un férreo control de la ciudad bajo la bota militar, algunos jóvenes estudiantes lograron intervenir la recepción de la antorcha olímpica el 12 de octubre de 1968, en su llegada a la capital desde Teotihuacan, en el Estado de México.

“Varios chavos de Prepa 9 y del Politécnico, sobre todo de Zacatenco, nos reunimos donde estaba previsto que pasaría el fuego. Vimos que el desfile había pasado Indios Verdes y tomó la avenida Insurgentes norte, escoltado por patrullas y gente gritando alrededor, cuando dos de los chavos de Lindavista que tenían motos tomaron el frente del desfile. Entonces, uno de ellos, Sevilla, ¡tomó la vanguardia de los Juegos Olímpicos!, y empezó a ondear la bandera del movimiento con el emblema de la paloma herida, haciendo con los dedos la V de la victoria, en el recorrido desde Montevideo hasta la Raza. Había tantos estudiantes, familiares y simpatizantes haciendo de barrera entre la gente, que las autoridades no sabían qué hacer. Eso no salió en ningún periódico, pero yo daba brincos de felicidad”, recordó.

La cercanía del movimiento terminó por alejarlo de su propia familia, en particular de su padre, que lo corrió de su casa a los 15 años. Comenzó a reunirse con otros jóvenes en las afueras de la prisión de Lecumberri, donde estaban detenidos los presos políticos varones. Conoció a sus familias y se plegó a las actividades político-culturales que mantuvieron vivo al movimiento. Allí comenzó a gestar su voz de poeta, que ha afilado en distintos libros autoeditados como “Sentidos al alba”, “En contra del silencio” y “Sangre rota”, el más personal y sentido de sus trabajos. En su poema “El canto de los menores”, que forma parte del libro “Palabras insurrectas”, Roura dejó plasmado en verso este alejamiento de su propia familia, que refleja el quiebre cultural que protagonizó la generación movilizada y reprimida:

Oí decir en mi casa (a mi padre) / “con quince comunistas / colgados en el Zócalo / acabaría yo esta revuelta”

Dentro y y fuera / para muchos, / nos era exactamente igual

La táctica asesina estaba echada

-Aprendimos el lenguaje del poder-Fue herido en la represión del halconazo en 1971; luego detenido (junto a Beatriz Münch) y torturado en el Campo militar 1, en septiembre de 1974, porque los militares les acusaron falsamente de “colaborar” con el Partido de los pobres, de Lucio Cabañas, debido a una cobertura periodística que realizaron en la revista ¿Por qué?

También participó en la gestación del Comité 68, a los 15 años del crimen de Estado en Tlatelolco, como una herramienta de búsqueda de justicia para las víctimas y castigo a los culpables de la represión al movimiento. En 2018, tomó la palabra por los compañeros caídos a los 50 años del crimen, cuando el Antimonumento 68 fue instalado en una esquina del Zócalo y fue parte del otro memorial dedicado al Jueves de Corpus, en 2021.

Hace un par de semanas, volvió a participar en la instalación del Antimonumento a Palestina en la Alameda de la Ciudad de México, bautizado “Puerta de la resistencia y la vida”, porque entiende que estas intervenciones del espacio público, más que un acto de justicia popular, dijo, “son una espina sangrante, algo que le molesta al gobierno, sea que sea quien gobierne”.

En su discurso, Roura exigió el fin de las relaciones comerciales y culturales de México con Israel, sumándose a la línea que buscar ganar un poco de la atención pública en torno al próximo mundial, para girarla hacia situaciones acuciantes: “dicen que si rompen relaciones, van a salir afectados económicamente, pero así pensaban todos en los años 1930 e hicieron grande a Alemania. Creo que es importante que nos situemos en la historia, y asumamos lo que va a decir de nosotros cuando pase el tiempo. Esto es un genocidio y no podemos permitir, por conciencia, que siga sucediendo”, concluyó.